動物性

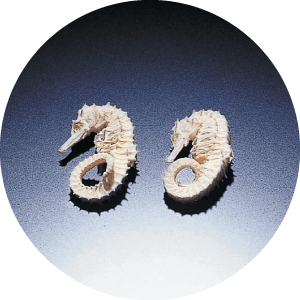

タツノオトシゴの一種、ヨウジウオ科ウミウマ属の魚類であるオオウミウマやサンゴタツなどを乾燥したもの。薬用部分は内臓を除いた全体で、天日干ししたものを用いる。大きく色が白いものが良いとされる。タツノオトシゴの仲間は雄が子を産む魚として知られ、雄の腹には育児嚢があり、雌が産み付けた多数の卵を孵化するまでそこで保護する。7cm以下の幼体はカイソ(海岨)またはショウカイバ(小海馬)と呼ばれて区別される。

「魚のようだが頭は馬、くちばしは黄または黒。海人はそれを食べず、乾燥させて難産の時にそなえる」(除表『南方異物志』)と、まるで想像上の生き物のように書かれている海馬。実はタツノオトシゴのことで、日本では江戸時代まで「虫」とされていたそうです。確かに虫やエビのように見えますが、立派な魚の仲間。タツノオトシゴの夫婦は仲むつまじく、とても子づくり上手。実際、中国では大小の海馬を一対にして赤い紐でくくったものを「対馬」と呼び、古くから珍重していました。